変動金利は上がるの?住宅ローンで変動金利にした人が返済に苦しまないための対策を徹底解説

更新日:2024年4月

2024年3月19日の金融政策決定会合で、日銀がマイナス金利政策を解除したことから、「今後、住宅ローンの変動金利があがるの?」という不安をお持ちの人は多いと思います。

今回は、住宅ローンの変動金利の上昇可能性と、住宅ローンの変動金利が上がった場合の対処法について解説します。

日本の住宅ローン金利は上がるのか?

2022年~2023年にかけて世界的に広がったインフレの影響で、日本を除く世界各国の金利は上昇し、低金利時代から一気に高金利時代と言えるほどに変化しました。本記事執筆時点(2024年4月)でも、各国の政策金利は高止まりしている状況であり、いまだにインフレ傾向も続いていることから高金利時代の出口の目処は立っていません。

当然、世界各国では住宅ローン金利も上昇しています。例えば、米国では2022年2月1週目では年3.55%だった住宅ローンの30年固定金利は、2024年4月25日に年7.17%に到達しています(*1)。

- Freddie Mac Mortgage Rates

日本国内においては、マイナス金利政策が解除されたとはいえ、政策金利は年0~0.1%程度であり、まだまだ低水準といえます。

また、民間の金融機関の住宅ローンの変動金利は年0.5%を下回る魅力的な環境が続いています。固定金利については、やや上昇傾向です。例えば、住宅金融支援機構が提供する35年固定型の住宅ローンである【フラット35】の金利は、2022年2月に年1.350%だったものが2024年4月時点で年1.820%に到達しています(*2)。

- 住宅金融支援機構 【フラット35】借入金利の推移の「令和3年4月以降」の数値のうち、「最低」の金利を参照

マイナス金利政策解除に加え、「米国のように2年程度で住宅ローン金利が2倍近く上がっている先進国もある」「日本の住宅ローンの固定金利は微増している」という事実を見ると「日本の変動金利も上昇傾向が続くのでは?」と想像する人は少なくないと思います。

住宅ローンを変動金利で借りている人は、金利上昇時に慌てないようにするために、心構えをしておくとともに、いざ金利が上がった際にどのような対策があるのかを把握しておくと安心です。

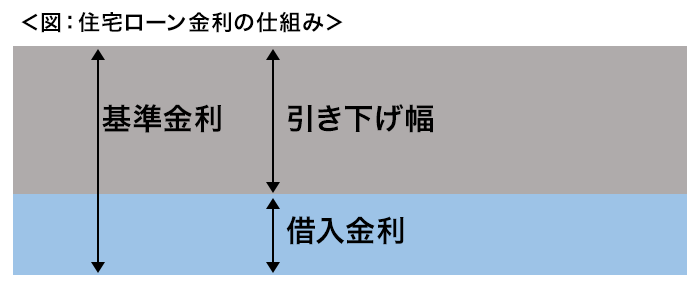

住宅ローンの金利の仕組み

まず、住宅ローンの借入金利がどのような仕組みで決められているのかを解説します。仮に金利が連続的に上がった際に、その原因が理解できるだけで、漠然とした不安感を抑えることが期待できるからです。多くの金融機関では、住宅ローンの借入金利を下記のように決めています。

住宅ローンの借入金利=基準金利ー引き下げ幅

(筆者作成)

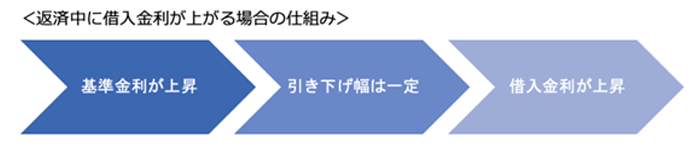

引き下げ幅は全期間一定

変動金利の住宅ローンは、一般的に引き下げ幅が全期間を通して固定されています。したがって、「引き下げ幅が縮小したから金利が上がってしまった」ということは起きえないということです。

ここで注意いただきたいことは、住宅ローン商品によって引き下げ幅が異なるという点です。各金融機関では様々なタイプの住宅ローン商品を取り扱っているため、それぞれの商品の引き下げ幅をよく確認しておくようにしましょう。後ほどSBI新生銀行のケースを取り上げますので、そちらも参考にしてください。

基準金利は変動する

借入金利は基準金利から引き下げ幅を引いたものです。先述のとおり、変動金利の引き下げ幅が、全期間一定だとしたら、金利が上がる原因は基準金利の上昇にあるということです。

多くの金融機関では、基準金利をウェブサイトで公表しています。これから住宅ローンを借りる人は借入金利が気になると思いますが、すでに住宅ローンを借りている人のうち、変動金利を借りている人は、基準金利をチェックすることが大切です。基準金利が上昇し始めたら、次回の金利更新時に借入金利が上がる可能性が高いからです。

ちなみに、固定金利については、金利を固定している期間中に基準金利が上がったとしても、当然、固定金利で借り入れている期間中の借入金利は上がりません。

基準金利が影響を受ける金利とは

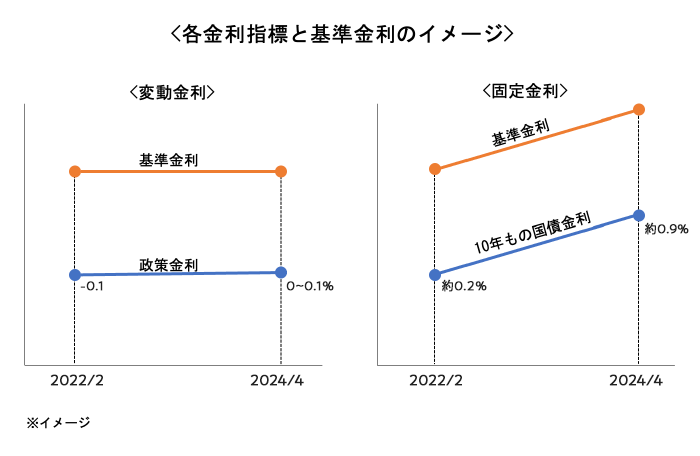

一般的に、基準金利は変動金利の場合、短期プライムレートの影響を受け、固定金利の場合、長期プライムレートの影響を受ける傾向があります。

短期プライムレートとは、金融機関が優良な貸し出し先に1年以内の短期の融資をおこなう際に使用する金利のことであり、日銀が決定する政策金利の影響を受ける傾向があります。

一方、固定金利に影響する長期プライムレートは、債券市場の影響を受ける傾向があります。

| 金利タイプ | 一般的な融資金利 | 影響する金利指標 |

|---|---|---|

| 変動金利 | 短期プライムレート | 政策金利が影響 |

| 固定金利 | 長期プライムレート | 債券市場の金利が影響 |

(筆者作成)

2024年4月時点では、3月にマイナス金利を解除されたからといって、各金融機関の変動金利が急上昇したという現象は見られていません。短期プライムレートとともに基準金利は低水準にあるからです。

一方、先述した【フラット35】の金利が象徴しているとおり、各金融機関の固定金利型住宅ローンの金利は、やや上昇傾向です。これは、日本の債券市場の金利上昇が、長期プライムレートの上昇に繋がり、固定金利の基準金利が上昇している金融機関が多いことが原因だと考えられます。

(筆者作成)

今後、変動金利が上がるかどうかは、変動金利の基準金利が上がるかどうか、すなわち短期プライムレートが上がるかどうかにかかっています。マイナス金利解除後の金融政策決定会合からは目の離せない状況が続くといえます。

政策金利はどうなる?

先述のとおり日銀は、2024年3月19日にマイナス金利政策を解除しました。日銀は、金融政策決定会合で政策金利をそのまま維持するのか、それとも変更するのかを決めています。ちなみに、2024年4月25日・26日に行われた金融政策決定会合で日銀は、政策金利を「0~0.1%」に据え置きました。3月に利上げをしたばかりなので、この据え置きは多くの専門家にとって予想どおりでした。

今後の政策の行方が気になるところですが、日銀の決定を事前に予想することは難しい状況です。ただ、物価の動向を日銀がどう判断しているのかはチェックしておくと良いでしょう。特に注目したいのが、日銀が1月、4月、7月、10月に発表する「経済・物価情勢の展望」(展望レポート)です。展望レポートに日銀の経済・物価見通しが記載されているからです。2024年4月26日の展望レポートには下記の記述があり、日銀が2%の物価安定の目標の実現を見通し始めたことがわかります。

物価の先行きを展望すると、消費者物価(除く生鮮食品)の前年比は、2024 年度に2%台後半となったあと、2025 年度および2026 年度は、概ね2%程度で推移すると予想さ れる。既往の輸入物価上昇を起点とする価格転嫁の影響が減衰する一方、2025 年度にか けては、このところの原油価格上昇の影響や政府による経済対策の反動が前年比を押し上 げる方向に作用すると考えられる。この間、消費者物価の基調的な上昇率は、マクロ的な 需給ギャップの改善に加え、賃金と物価の好循環が引き続き強まり中長期的な予想物価上 昇率が上昇していくことから、徐々に高まっていくと予想され、見通し期間後半には「物 価安定の目標」と概ね整合的な水準で推移すると考えられる。

(出典)日本銀行 経済・物価情勢の展望(2024年4月)より引用

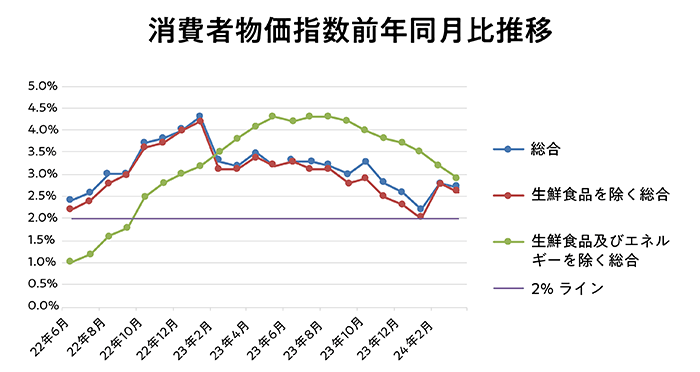

ここで、物価をいつもチェックしている人の中には「物価上昇率は最近下落傾向にあったのになんでマイナス金利を解除したの?」という疑問を持つ人がいると思います。下記は、消費者物価指数の前年同月比の変化の推移です。

(出典)総務省 報道資料 2020年基準消費者物価指数 全国2024年(令和6年)3月分を基に筆者作成

確かに、2022年中の急激な物価上昇時にはマイナス金利解除、すなわち利上げをしなかったのに、物価上昇率が落ち着いてきてからその判断をしているのは不自然に感じます。

その理由は、物価上昇の原因にあります。2022年中の物価上昇は、コストプッシュ型といわれるものでした。

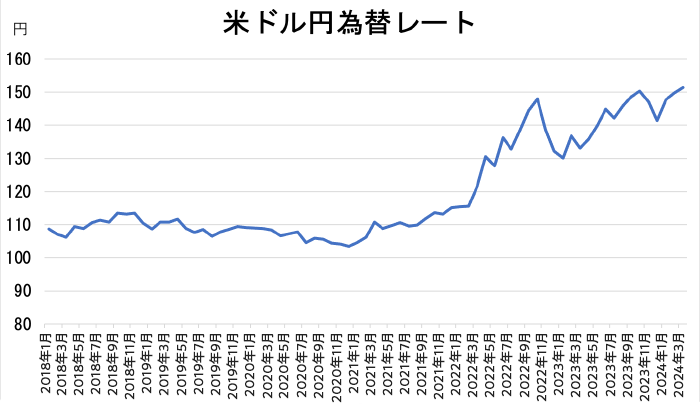

ロシアのウクライナ進行による原料高や、新型コロナウイルス蔓延で抑えられていた消費の復活等を背景に、2022年は世界的に急激なインフレの年となりました。さらに、2022年2月頃に1米ドル=115円前後で推移していた為替レートは、2022年10月に1米ドル=150円に到達しました。

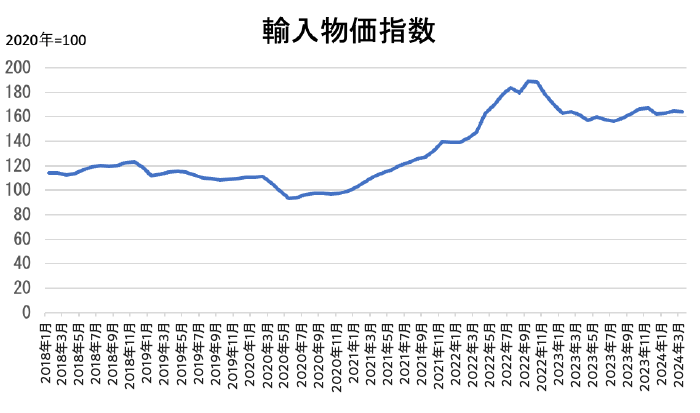

海外の物価が上がり、さらに円安により輸入物価が引き上げられ、国内の物価が上がったということです。

(出典)日本銀行 時系列統計データ検索サイトの為替レートデータを使用し筆者作成

(出典)日本銀行 時系列統計データ検索サイトの企業物価指数のうち輸入物価指数のデータを使用し筆者作成

為替は円安傾向であるものの、輸入物価は資源価格が落ち着いてきたこともあり、上昇率がピークアウトしています。

円安は輸入物価に寄与することは確かですが、実際には輸入品の上位を占める原油や液化天然ガスの市場価格の影響も大きいため、それらの価格が落ち着いてきたことによって、国内の物価上昇率も伸びが鈍化してきたものと思われます。

日銀が慌てて利上げをせずに静観をしていたのは、このような結果を予想していたからだと思います。

一方、2024年の春闘では賃上げの機運が高まってきたことが確認されました。日銀が待っていた賃金と物価の好循環による安定的な物価上昇が期待できる状況になってきたということです。

2022年に利上げをせず、2024年に利上げをした理由は、資源や海外のインフレ、または円安といった輸入インフレが原因となる物価上昇ではなく、賃金と物価の好循環による安定的な物価上昇が見通せるようになったからだと思われます。

このように、日銀は物価上昇の中身を見ているのであって、表面的な数字だけを見ているわけではないことがわかります。

ちなみに、日銀が2024年4月に発表した「展望レポート」の今後の物価上昇率見通しは下記のとおりになっています。

| 消費者物価指数 (除く生鮮食品) |

消費者物価指数 (除く生鮮食品・エネルギー) |

|

|---|---|---|

| 2024年度 | 1月時点 +2.2%~+2.5% <+2.4%> 4月時点 +2.6%~+3.0% <+2.8%> |

1月時点 +1.6%~+2.1% <+1.9%> 4月時点 +1.7%~+2.1% <+1.9%> |

| 2025年度 | 1月時点 +1.6%~+1.9% <+1.8%> 4月時点 +1.7%~+2.1% <+1.9%> |

1月時点 +1.8%~+2.0% <+1.9%> 4月時点 +1.8%~+2.0% <+1.9%> |

| 2026年度 | 4月時点 +1.6%~+2.0% <+1.9%> |

4月時点 +1.9%~+2.1% <+2.1%> |

(出典)経済・物価情勢の展望2024年4月を基に筆者作成

もちろんこの見通しは、2024年4月時点のものであり、今後日銀が見通しを変更する可能性は十分にあります。今後、展望レポートに記載の物価の見通しが2%を継続的に超える状態になってきた際に、日銀がどのような政策判断をするかが注目されています。

変動金利の基準金利が上がるかどうか気になる人は、日銀の金融政策決定会合の最新情報をよく見ておくようにしましょう。

金利が上がった場合の対策

変動金利で住宅ローンを借りている状態で、借入金利が上昇した場合は、慌てずに対策を検討することをおすすめします。すでに借りている住宅ローンの金利の見直しは半年ごとに行われるのが一般的なので時間の猶予はあるからです。

金利が上がった場合に、毎月の返済額がどの程度上昇するのかをイメージするために、借入額3,000万円で、30年ローンの金利別の毎月返済額を記載しました。

| 年0.5% | 年1.0% | 年1.5% | 年2.0% |

|---|---|---|---|

| 89,756円 | 96,491円 | 103,536円 | 110,885円 |

(出典)SBI新生銀行の住宅ローンシミュレーションを使用し筆者作成

借入金利が上がり始めた場合の対策としては、以下のようなものがあげられます。

<借入金利が上がった場合の対策>

- 固定金利に変える

- 繰上返済をする

- 借り換えをする

- 支出を見直す

固定金利に変える

「金利が上がり始めたら変動金利から固定金利に変更する」というのはポピュラーな金利上昇時の対策法です。

ただ、一般的に固定金利は変動金利よりも高めに設定されているため、固定金利に変更した時点で、毎月の返済額が上昇してしまうことが想定されます。上記の表を見ると、3,000万円の残債があり、残りの返済期間が30年の状態で、年0.5%の変動金利から、年2.0%の固定金利に変更すると、毎月の返済額は2万円程度上昇してしまうことがわかります。

もし、変動金利がもっと高い状態になっていると、固定金利はさらに高くなっている可能性が高いため、固定金利への切り替えは、安定を得ると同時に毎月の返済額増加が伴うということです。

繰上返済をする

住宅ローンは、残りの返済期間が長く、残債が大きいほど、金利上昇時の毎月返済額の増加幅は大きくなります。

ゆえに、資金に余裕がある人は、繰上返済をしておくことで、金利上昇時に毎月の返済額の増加幅を抑える効果が期待できます。

繰上返済には、返済額軽減型と期間短縮型があります。返済額軽減型は、返済期間はそのままで毎月の返済額を抑える方法です。例えば、金利の上昇によって毎月の返済額が5,000円上がったのであれば、毎月の返済額が5,000円分下がる程度の繰上返済をおこなうことで、毎月の返済額を一定に保つことができます。

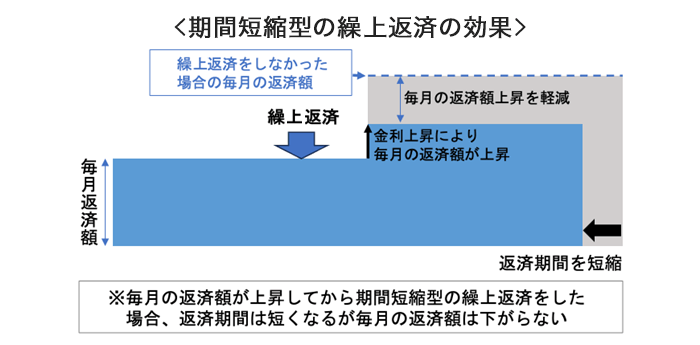

期間短縮型は、毎月の返済額はそのままで、返済期間を短くする方法です。このタイプの繰上返済は、借入金利が上がってしまう前に行うことが重要です。

繰上返済によって残債を減らした後に、借入金利が上昇した場合の毎月の返済額の上昇幅は、繰上返済をしておかない場合よりも小さくなるからです。

金融機関によっては、元利均等返済の場合は借入金利が上がっても毎月の返済額が5年間は上昇しないルールがあります。これを5年ルールといいます。

しかし、5年ルールで毎月の返済額がすぐには変わらないとしても、金利が上がった際には、返済額に占める利払い部分が増加し、元金の返済部分が減少するため、返済ペースが遅れてしまいます。また、5年経過後は毎月の返済額は結局上昇してしまうため、5年ルールはあくまでも急に返済額が上昇し、家計が混乱しないようにするための時限的な措置であると認識しておきましょう。

ちなみに、5年ルールが適用されている金融機関の多くは、5年ごとの毎月の返済額の見直し時の上昇幅が、前回の毎月返済額の125%を上回らないようにする「125%ルール」を採用しています。

借り換えをする

金利上昇時の対策として、「固定金利の住宅ローンに借り換える」「より金利の低い住宅ローンに借り換える」という手があります。

同じ金融機関内で変動金利から固定金利に切り替える場合、金利が優遇されている当初固定金利は選択できないのが通常です。しかし、借り換えであれば、借り換え先で当初固定金利を選択できるため、比較的有利な金利で金利を固定することができます。

また、変動金利から変動金利への借り換えの場合でも、借り換えによって金利が下がるのであれば、検討の余地があります。

借り換えの難点として、事務手数料や登記関連費用などの諸費用がかかることがあげられます。金融機関によっては、定額型の事務手数料を設けることで、借り換え時の負担を軽減している場合もあります。

支出を見直す

住宅ローンの借入金利が上がると、住宅支出が増加します。それは家計を見直す機会と捉えることもできます。

支出の見直しは固定費とされる定額課金、通信費、保険料の見直し等が効果的といわれています。生活水準に影響しにくいからです。

仮に毎月の返済額が1万円上がってしまったとしても、それを機に家計を見直した結果、支出を月2万円カットできたのであれば、結果的に1万円の収支改善ができたことになります。

家計簿アプリ等を利用し、支出削減を検討してみましょう。

金利が上がっても慌てないことが大切

金利が上昇し、毎月の返済額が上昇すると不安な気持ちになるものです。そのような時ほど慌てないことが大切です。慌てて下記のような選択をしないように注意しましょう。

【金利が上がった時に慌てて取ってはいけない行動】

- 住宅の売却を急ぐ

- 金利だけで借り換え金融機関を選ぶ

- 繰上返済で現金を使いすぎる

第一に、住宅ローンの完済を急ぐあまりに、物件を安値で手放してしまわないように注意しましょう。元々「そろそろ家を売って引っ越したい」と考えている人は問題ありませんが、金利が上がったことを理由に慌てて家を売るのはおすすめできません。不動産仲介手数料がかかるだけでなく、引越し費用など、住み替えには多額の費用がかかるからです。また、各国の過去の金利の傾向を見ていると、利上げの後には利下げもしています。仮に日銀が連続で金利を上げるようなことがあったとしても、その後に利下げに転じる可能性もあるということです。住宅には、金銭的価値だけでは計れない環境や近所との関係性といった無形の価値もあります。金利上昇時には、まずは家計を顧みて、返済を滞りなく続ける手段を考えることが大切です。

第二に、「慌てて金利だけを見て借り換え先金融機関を選ぶ」ということは避けましょう。住宅ローンには団体信用生命保険(団信)が付いています。団信によってはガン保障などの医療特約がついていることもめずらしくありません。慌てて借り換えることで、団信のグレードダウンになってしまうことがないように注意しましょう。ちなみに、SBI新生銀行では、介護保障付きの団信や、ガン保障付きの団信があります。借り換えを検討する方は、このような金融機関を選び、団信の保障強化を図るのが得策です。

第三に、繰上返済を急ぐあまりに、手元の現金が枯渇してしまうことは避けましょう。例えば、子供の学費用に貯めていた資金を繰上返済に回すことで資金が足りなくなり、住宅ローンよりも高い金利のローンを借りる必要が生じてしまっては本末転倒です。多少の利上げが起きても慌てずに冷静に対処方法を検討することが大切です。

サポートが充実した金融機関がおすすめ!

これまでの日本では、長期に渡る低金利時代が続いてきました。1999年の「ゼロ金利政策」以降、変動金利で住宅ローンを利用している方は、金利上昇に悩むことがほとんどなかったといえます。しかし、油断は禁物です。なぜなら、海外では金利が連続で上昇している事実があるからです。

金利上昇が心配な人はサポートが充実している金融機関を選ぶことをおすすめします。返済計画の見直しや相談がスムーズに行えるからです。 SBI新生銀行のように、住宅ローン専用の電話相談窓口を設けている銀行は、金利の先行きが不安な方に向いているといえます。

えんどう こうじ

- CFP(R)

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。

- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

新着記事

閲覧が多い記事

おすすめ記事

マイページへ登録済みの方は

こちら

住宅ローン関連コンテンツ

パワースマート住宅ローンについて

- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。

- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。

- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。

- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。

- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。

- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。

- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。

- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。

- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。

[2025年11月17日現在]