住宅ローン変動金利の5年ルールと125%ルールとは?

更新日:2025年1月

2024年3月に日銀がマイナス金利を解除し、2024年7月に利上げを行ない、さらに2025年1月にも利上げを行ったことから、変動金利型の住宅ローンを契約した方々は金利上昇への不安を抱かれていると思います。

一般的には、住宅ローンには「5年ルール」「125%ルール」があるため、毎月の返済額の急激な上昇は防げると言われています。確かにそのとおりではありますが、実はこれらのルールには注意事項があります。今回は、「5年ルール」「125%ルール」それぞれのメリットとデメリット、およびそれらがどのように住宅ローンの返済に影響を及ぼすかを解説していきます。

住宅ローン変動金利の5年ルール125%ルールとは?

住宅ローンで変動金利を選んだ場合、一般的に借入後から半年ごとに金利の見直しが行われます。もし見直し時に金利が上昇したとしても、すぐに毎月の返済額が増えるわけではありません。

住宅ローンの変動金利には、多くの金融機関で「5年ルール」というものを定めており、金利が上昇しても、5年間は毎月の返済額が変わらないというルールにしているためです。

同時に、5年ルールを採用する金融機関は5年経過後の6年目からの毎月の返済額は、今までの返済額に対して125%の金額までしか上げることができない「125%ルール」というものも定めています。例えば、元々の毎月の返済額が10万円であれば、金利変更時の毎月の返済額は12.5万円が最大金額になる、ということです。

SBI新生銀行の住宅ローン

変動金利について詳しくはこちら

住宅ローン変動金利の5年ルールと125%ルールのメリット

前述のとおり、住宅ローンには、5年ルールがあるため、金利が上昇してもすぐには返済額が変わりません。また、6年目以降も返済額が125%までしか上がりません。それらのルールがあるので、変動金利で借り入れ後に金利が上昇しても、家計の収支が急変しないようになっています。

例えば、養育費などで数年~十数年間、毎月の住宅ローンの返済額を増やすことが難しい場合でも、5年間の猶予があるので、その間に収支を見直すことができます。6年目以降は元の返済額の125%までが上限と決まっているため、返済計画が立て直しやすくなります。

住宅ローンの返済期間中に、別に貯蓄を作っておきたい方、車などの大きな買い物を予定している方にとっても5年ルールはメリットとなるはずです。

住宅ローン変動金利の5年ルールと125%ルールのデメリット

ただし、住宅ローンの5年ルールにはデメリットもあります。5年ルールや125%ルールで毎月の返済額があまり変わらなかったとしても、住宅ローンを返済期間中に完済する義務は免れません。

上昇した金利のために生じた未返済分は、住宅ローン契約の終盤に返済を求められます。これらのルールによって後倒しした結果、予想以上の金額の請求があるかもしれないのです。

5年ルール、125%ルールはその時点で一時的に急激な変化を抑制するための仕組みであって、総返済額を減らす仕組みではありません。毎月の返済額が急激に変化しないとはいえ、住宅ローン金利の動向は注視しておくことをおすすめします。

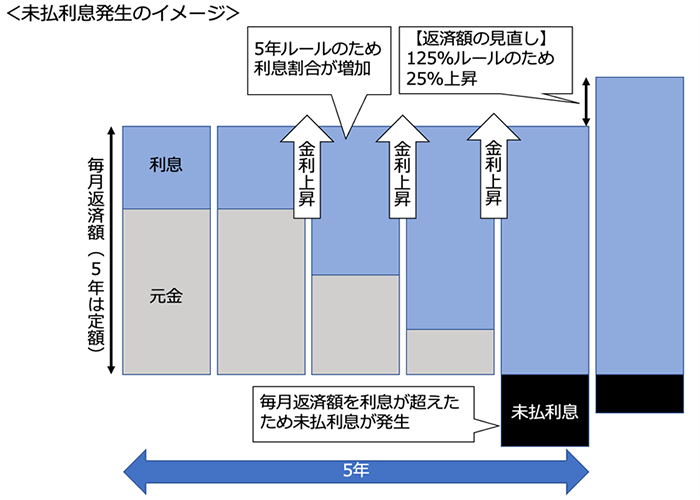

未払利息とは

住宅ローンの金利が上昇しても、5年ルールと125%ルールがあれば、急激に毎月の返済額が上昇することはありません。

しかし、金利が上がると支払利息は増えるので、毎月の返済額に占める支払利息部分の割合が増えることになります。

金利が極端に上昇した場合は、理論上、毎月の返済額の全てが利息の支払いになることも考えられます。

毎月の返済額よりも利息の支払額の方が大きくなると、元金の返済はほとんど進まず、さらに未払いの利息が発生することになります。この支払いきれずに返済が後回しになった利息のことを「未払利息」といいます。

(筆者作成)

未払利息の怖さ

125%ルールが設けられている場合、金利の上昇時、25%の返済額の上昇では、支払利息の増加金額に追い付かず、返済額の見直し後でも未払利息が発生し続けることもあり得ます。

住宅ローンの債務者は、返済期間の最終時点で、未払利息と元金を全額返済しなければいけません。最終的に、住宅ローンの一括返済のために、金融資産の大部分を失ってしまったり、自宅を売却したりしなければならない可能性もあります。

5年ルールと125%ルールは、金利の上昇による返済金額の急上昇を抑える効果はありますが、未払利息が発生しやすくなり、さらに債務者がその事実に気がつきにくくなるという副作用があります。

変動金利でも5年ルールと125%ルールがない場合がある

変動金利の住宅ローンでも5年ルールと125%ルールがない場合があります。そもそも、5年ルールと125%ルールは、変動金利でかつ元利均等返済を選択した場合に適用されるルールです。「元金均等返済」を選択した場合は、一般的に5年ルール、125%ルールは対象外となります。また、後述しますが、金融機関によっては元利均等返済でも5年ルールと125%ルールがない住宅ローン商品もあります。

SBI新生銀行の住宅ローンは、以下のとおり 5年ルールと125%ルールは取り扱っていないためご留意ください。

- SBI新生銀行では、お客さまのトータルでの利息支払い額がより少なく、元金返済をより早く進めることができるようにすべく、「5年ルール」、「125%ルール」は採用されておりません。

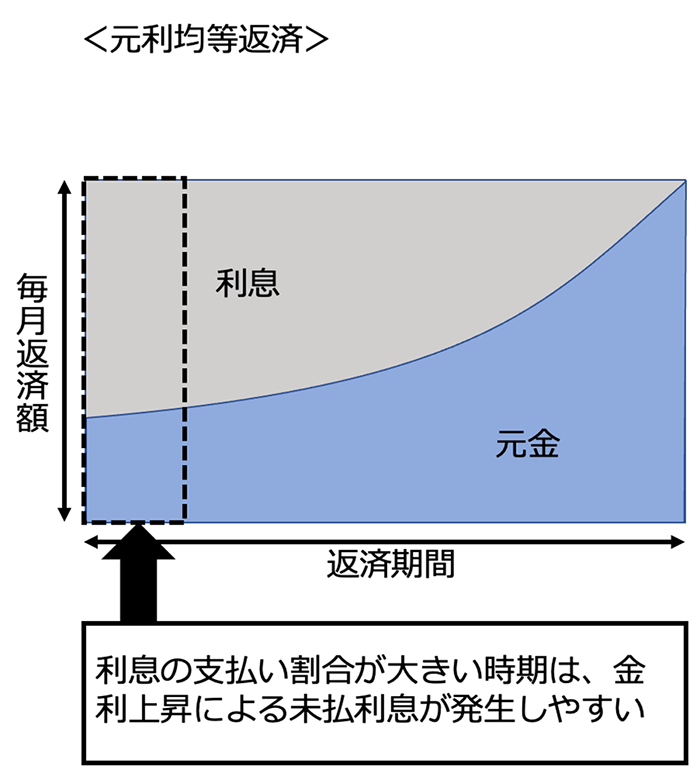

元利均等返済とは

元利均等返済とは、毎月の返済額が一定になるように返済する方法です。金利が変動しない限りは毎月の支払金額が変わらないため、返済計画が立てやすいというメリットがあります。

借入当初は毎月の返済額に占める利息部分の割合が大きく、後半になるほど元金の返済部分の割合が大きくなります。金利が上昇した場合は、元金が多額に残っている前半ほど、毎月の返済額の上昇幅は大きくなります。

そのため、5年ルールと125%ルールの影響で未払利息が発生しやすくなります。返済期間の後半は元金の返済部分の割合が多いため、金利が上がっても未払利息は発生しにくい傾向があります。

(筆者作成)

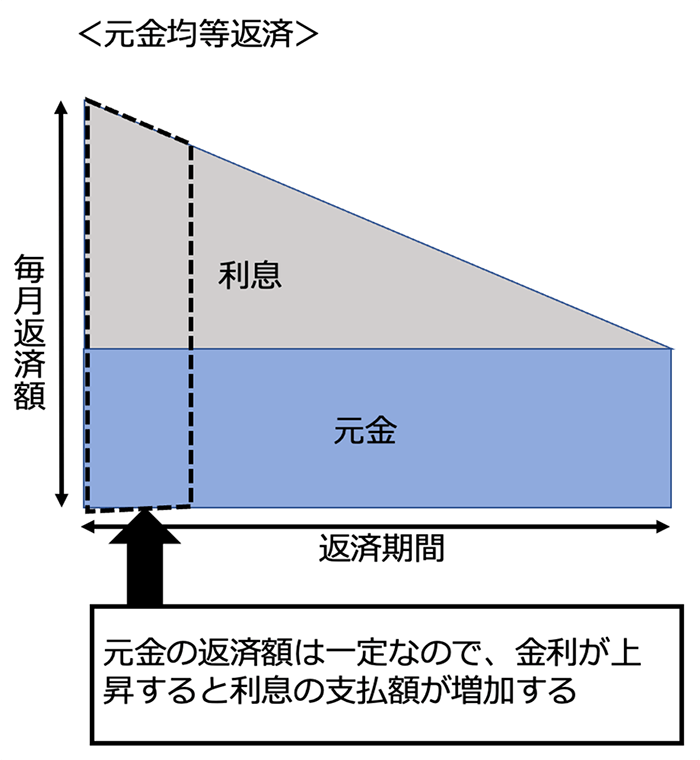

元金均等返済とは

元金均等返済は、返済額に占める元金の返済額が一定になる支払い方法です。元利合計の毎月の返済額は、返済当初が最も大きく、月を追うごとに小さくなっていきます。残債が減っていくにつれて支払利息が下がっていくからです。

元金均等返済のメリットは、段々と返済負担が軽くなっていくことです。

経済的にも心理的にも将来が楽になるという安心感があります。

一方でデメリットは、家計全体の支出計画が立てにくいことです。元利金等返済のように、毎月の返済額が固定されている場合は、他の支出の予算を立てやすくなります。

一方で、元金均等返済の場合は、徐々に返済額が減少していくため、毎月の収支が変動します。そのため、キャッシュフロー表の作成が難しくなり、将来の収支計画が立てづらくなります。

元金均等返済に5年ルールおよび125%ルールが適用されない理由は明らかです。もし、これらのルールを適用させてしまうと利払い部分を増やし、元金の返済部分が減ってしまうことになるため、「元金均等返済」という名称にそぐわないからです。

「元金を一定額ずつ返済していきたい」という顧客の意向にも反してしまいます。元金均等返済を選択した場合は、金利の引き上げがあると、すぐに毎月の返済額が上昇してしまいます。

元金均等返済を選択したからといって必ず毎月の返済額下がっていくとは限らないことには、注意が必要です。

(筆者作成)

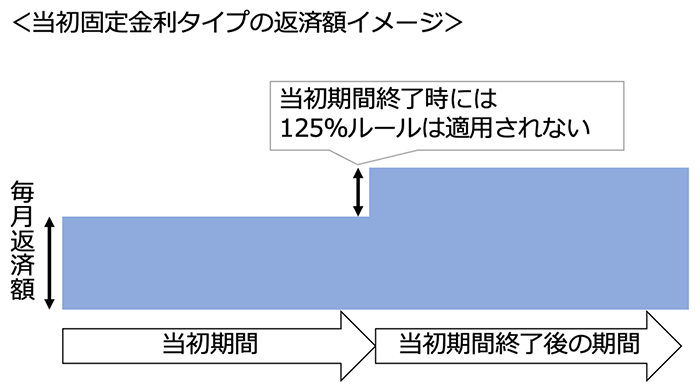

当初固定金利タイプの住宅ローンには5年ルールと125%ルールがない

当初固定金利タイプの住宅ローンとは、返済期間のうち、定められた当初期間だけは、低金利の固定金利が適用され、当初期間経過後は金利条件が変わるタイプの住宅ローンです。多くの当初固定金利タイプの住宅ローンでは、当初期間の金利は優遇された引き下げ幅が適用されています。

そのため、当初期間終了後は、引下げ幅が縮小し借入金利が上がってしまう傾向があります。一般的に、当初期間終了後に金利が上がるケースに対しては、125%ルールが適用されません。

当初期間が5年以下のように短い場合は、元金部分が多く残っているため、金利上昇時に毎月の返済額が25%を超えて上昇してしまうこともあり得ます。

当初固定金利タイプは、当初期間中に期間短縮型の繰上返済を積極的に行うことで、金利が上昇してしまう前に完済する予定の方や、借り換え後の住宅ローンが当初期間のみになるような場合に有効です。

(筆者作成)

そもそも125%ルールは意味がない?

本記事で取り上げた125%ルールですが、実は「このルール、あっても意味がないのでは?」という意見を耳にすることがあります。このような意見があがる理由として以下の点が考えられます。

【125%ルールが意味をなさない理由】

- 日本は長期間低金利ゆえ125%ルールが発動する現実感がないから

- 仮に125%ルールが発動した場合の毎月の返済額の上昇は軽微ではないから

- 125%ルールが原因で返済ペースが遅れてしまうことがあるから

(理由1)日本は長期間低金利ゆえ125%ルールが発動する現実感がないから

「変動金利で借りたけど結局ほとんど金利は上がってこなかった。」

実際に変動金利で住宅ローンを借りた人の多くは、このような体験をしています。日本国内においては、1999年に日銀が打ち出した「ゼロ金利政策」以降、変動金利に影響を与える短期金利はほとんど上がってきませんでした。

しかし、今後も同様の楽観ができるとは限りません。

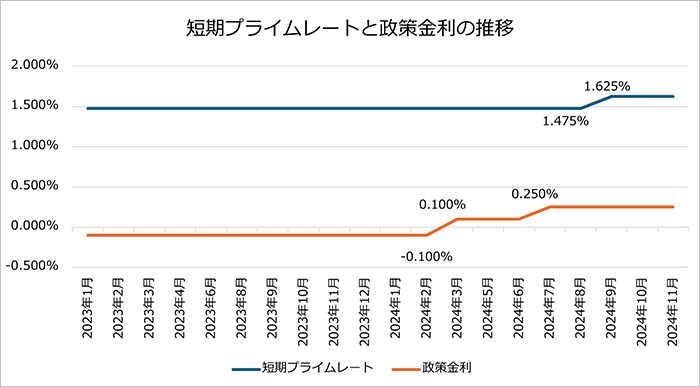

下記グラフは、2023年1月から2024年1月までの短期プライムレートと日銀の短期金利に対する政策金利の推移です。短期プライムレートとは、金融機関の貸出金利のうち、住宅ローンの変動金利の基とされている金利です。日銀の政策金利に影響を受けると言われており、実際にグラフ中の政策金利が上昇した後、短期プライムレートも上昇しています。

(出典)日本銀行 「長・短期プライムレート(主要行)の推移 2001年以降」のデータより筆者作成

1.475%から1.625%の金利上昇で毎月の返済額はどれだけ変わる?

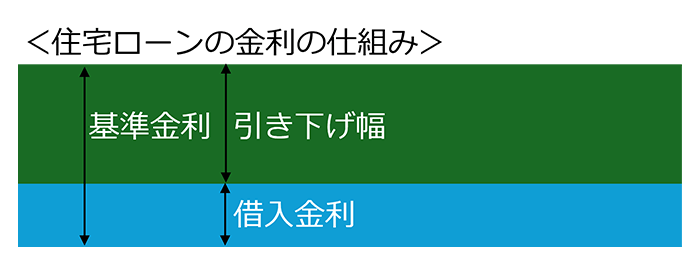

実際の住宅ローンの借入金利は短期プライムレートを基にした基準金利から、引き下げ幅を差し引いて計算されます。

(出典)筆者作成

ここでは短期プライムレートを基準金利、引き下げ幅を1%と仮定して、短期プライムレートの金利上昇が、毎月の返済額にどのように影響するのかを見てみます。

【前提条件】

- 借入金利=短期プライムレート(表中:短プラ)−引き下げ幅1%

- 借入期間:35年

- 借入金額:3,000万円

- 借入開始月:2023年9月

| 政策金利 | 短プラ | 借入金利 | 毎月返済額 | |

|---|---|---|---|---|

| 2024年1月 | -0.1% | 1.475% | 0.475% | 77,544円 |

| 2024年2月 | ||||

| 2024年3月 | 0.1% | |||

| 2024年4月 | ||||

| 2024年5月 | ||||

| 2024年6月 | ||||

| 2024年7月 | 0.25% | |||

| 2024年8月 | ||||

| 2024年9月 | 1.625% | 0.625% | 79,470円 | |

| 2024年10月 | ||||

| 2024年11月 |

(出典)SBI新生銀行住宅ローンシミュレーションを使用し筆者作成

本来、5年ルール適用の場合は、上記のようにすぐに毎月返済額が上がるわけではりません。ここでは、125%ルールの機能を検証するために、5年ルールはないものとして表を作成しています。

この表からわかることは以下の3点です。

- 引き下げ幅が一定であれば「日銀の政策金利の利上げ→短期プライムレート上昇→借入金利上昇」が成り立つ。

- 政策金利の上昇と、短期プライムレートの上昇のタイミングはずれることがある。

- 年0.15%の利上げによって1,926円(79,470円−77,544円)の毎月返済額の上昇が起きている。

一般的に、変動金利タイプの住宅ローンは全期間引き下げ幅を一定にしています。「利上げが行われたから引き下げ幅も広げて借入金利を抑える」という作用はありません。

上記のケースでは3月にマイナス金利を解除した際には短期プライムレートは上昇しませんでした。しかし、7月に追加利上げをした翌々月には短期プライムレートが上がっています。利上げの後、すぐに金融機関が短期プライムレートを上げるとは限りませんが、数ヵ月遅れで上がる可能性はあるということです。

上記のケースでは年0.15%の利上げによって毎月返済額は1,926円程度、すなわち2.5%程度しか上昇していません。仮に125%ルールがあったとしても、その機能は発動していないことになります。

長い間利上げが行われていなかったことや、実際に利上げが開始されても小幅で留まっていることが、125%ルールがあっても意味がない(出番がない)といわれる理由の1つです。

ちなみに、上記のような短期的な小幅な利上げではなく、数年かけて大幅な利上げがあった場合には、125%ルールが発動される可能性はあります。下記は5年経過後の借入金利ごとの毎月返済額の一覧です。

【前提条件】

- 当初の借入金利:年0.5%

- 借入金額:3,000万円

- 返済期間:35年

- 返済方法:元利均等返済

| 5年経過後の借入金利 | 当初毎月返済額 | 金利上昇後毎月返済額 | 毎月返済額の上昇率 |

|---|---|---|---|

| 年0.5% | 77,875円 | 77,875円 | 0% |

| 年1.0% | 83,709円 | 7.5% | |

| 年1.5% | 89,804円 | 15% | |

| 年2.0% | 96,162円 | 23.5% | |

| 年2.5% | 102,780円 | 32% |

(出典)SBI新生銀行の住宅ローンシミュレーションを基に筆者作成

上記の表のとおり、年0.5%だった借入金利が年2.5%(+2.0%)になった場合には、毎月の返済額が30%以上上昇する可能性があるため、125%ルールの出番が来るということです。

日本だと2%の金利上昇は現実的ではない気がしますが、海外ではもっと大きな利上げが現実的に起きています。例えば、米国では2022年初旬に年0.25%だった政策金利が、連続利上げを経て2023年中旬には年5.5%まで引き上げられました。このようなことが日本でも起きた場合には、125%ルールの機能が発揮されることになります。

(理由2)仮に125%ルールが発動した場合毎月の返済額の上昇は軽微ではないから

前述のとおり、125%ルールは簡単には発動しない機能ではありますが、もし発動した場合には結局のところ、毎月の返済額は急増することになります。

例えば、1億円を年0.5%の借入金利、元利金等返済の35年ローンで借りた場合で、返済から5年経過時に借入金利が年2.5%に上昇した場合、毎月の返済額は当初の約26万円から約34万円に上昇します。このケースでの毎月返済額の上昇率は32%です。もし125%ルールが発動した場合、上昇率は25%に抑えられるため、毎月返済額は約32万円になります。125%ルールがないよりは毎月の返済額を抑えられていますが、6万円もの返済額の上昇は軽微なものとはいえません。

125%ルールがあっても、急激な金利上昇は住宅ローンの債務者にとってリスクであることは変わりありません。

新規借り入れシミュレーション(理由3)125%ルールが原因で返済ペースが遅れてしまうことがあるから

125%ルールがあると、借入金利が大幅に上昇した場合に毎月の返済額が全て利息の支払いになってしまい、元金の返済が全く進まない事態に陥ることがあります。

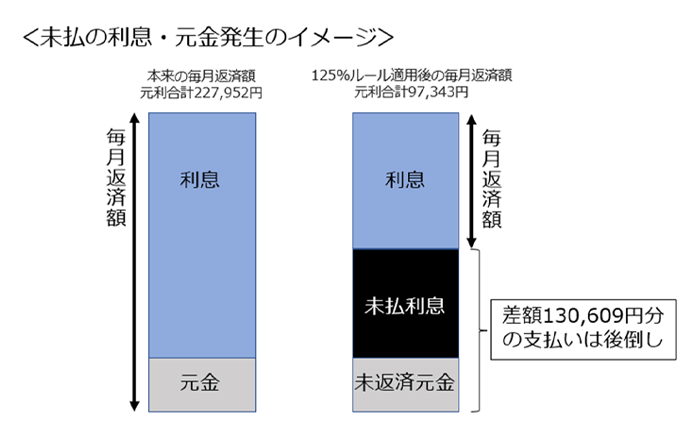

下記は、住宅ローンの金利が、5年経過後に年10%に上昇した場合の返済額です。元金の返済が後回しになる例をわかりやすく解説するために、極端な例を使用しています。

【前提条件】

- 当初の借入金利:年0.5%

- 借入金額:3,000万円

- 返済期間:35年

- 返済方法:元利均等返済

| 5年経過後の借入金利 | 当初毎月返済額 | 金利上昇後毎月返済額 | 毎月返済額の上昇率 |

|---|---|---|---|

| 年10% | 77,875円 | 227,952円 | 192.7% |

(出典)SBI新生銀行の住宅ローンシミュレーションを基に筆者作成

同条件で125%ルールが適用された場合は、毎月の返済額は下記のとおりになります。

| 5年経過後の借入金利 | 当初毎月返済額 | 金利上昇後毎月返済額 | 毎月返済額の上昇率 |

|---|---|---|---|

| 年10% | 77,875円 | 97,343円 | 25% |

本来の毎月返済額227,952円と125%ルール適用後の毎月返済額97,343円の差額130,609円は、未払利息と元金の未返済分で構成され、返済計画上では自動的に後倒しになります。

(筆者作成)

この例は、金利10%への上昇ということで極端な例ではありますが、125%ルールがあるために、返済が遅れてしまう可能性があるという事実を示しています 。バブル期には実際に変動金利が8%台で、未払利息が発生したり、最後の金利見直し後の返済額が急騰して返済に窮するケースが数多く発生したことがありました。

「毎月の返済額をしっかりと支払っていても、返済に滞りが発生する可能性がある」という点は125%ルールの難点だといえます。

ここまで挙げた3点が「125%ルールは意味がない(出番がない、価値がない)」と言われることがある理由です。

5年ルールと125%ルールがない住宅ローンも登場

5年ルール、125%ルールを採用する金融機関が多い中、最近はSBI新生銀行のように変動金利の元利均等返済のタイプでも、5年ルールを採用しない銀行があります。5年ルールがないため、見直し時期に金利が上昇していた場合はそのまま反映され、返済額がすぐに変更されます。金利が急激に上昇していたら返済額も大幅に上がる可能性もあります。

しかし、返済額を変更しない期間や上昇率の制限はないため、住宅ローン終盤で未返済分を支払うという事態が生じることはありません。5年ルールおよび125%ルールがある住宅ローンを選ぶか、それともこれらのルールを採用しない住宅ローンを選ぶか、じっくり考えてから決めましょう。

えんどう こうじ

- CFP(R)

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。

- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

新着記事

閲覧が多い記事

おすすめ記事

マイページへ登録済みの方は

こちら

住宅ローン関連コンテンツ

パワースマート住宅ローンについて

- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。

- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。

- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。

- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。

- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。

- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。

- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。

- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。

- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。

[2025年11月17日現在]