固定金利20年の住宅ローン!低金利を長期固定できる安心感が魅力

更新日:2024年2月

近年、変動金利の住宅ローンが人気を集めていますが、固定金利にも一定のメリットが存在します。特に、住宅ローンの返済期間の過半の金利を固定できるケースが大半の固定金利20年は、利用を検討する価値があります。

固定金利20年には、金利変動リスクが低いため、将来の家計予算を立てやすくなるというメリットがあるためです。

ただし、固定金利20年などの固定金利は、変動金利や短期間の固定金利と比較して当初の金利が高いなど、デメリットがあることも事実です。

この記事では固定金利20年の住宅ローンについて掘り下げて解説します。

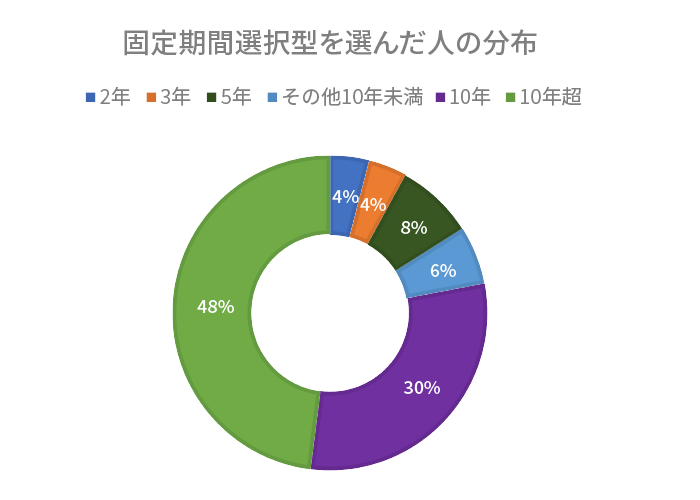

固定期間選択型(当初固定金利タイプ)では10年超が人気

住宅金融支援機構が発表している「住宅ローン利用者の実態調査」によると、当初の一定期間の金利が固定されている固定金利選択型(当初固定金利タイプ)を選択した人のうち、48%の人が10年超を選んでいることがわかります。

このことから本記事で取り上げる固定金利20年の住宅ローンには一定の支持があることが伺えます。

住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査(2023年4月調査)を元に筆者作成

固定金利20年の住宅ローンの種類

固定金利は変動金利よりは金利は高くなってしまうものの、金利上昇リスクがないので返済計画が立てやすいというメリットがあります。特に子育て世帯にとっては、子供の教育費用が上昇する時期に、金利が上昇してしまう心配がないのは大きな利点です。

固定金利20年の住宅ローンには以下の2種類があります。

- 固定期間選択型:借入期間は20年超だが当初20年間は金利が固定されているタイプ

- 全期間固定型:借入期間が20年で全期間の金利が固定されているタイプ

固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)はどのような商品?

固定期間選択型の借入期間は最長35年とされているのが一般的ですが、返済期間のうち当初20年間の金利が比較的優遇された金利で固定されています。

固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)のメリットとデメリットは以下の通りです。

<固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)のメリット>

- 当初20年の金利は全期間固定型より低い傾向がある

- 20年間は金利上昇リスクがない

<固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)のデメリット>

- 当初20年の期間終了時に基準金利が上昇している可能性がある

- 当初20年の期間終了後に金融機関の金利引き下げ幅が小さくなり借入金利が上昇することが多い

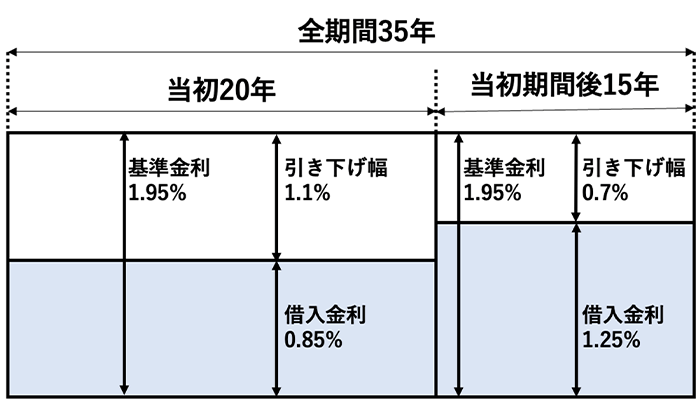

基準金利、借入金利、引き下げ幅とは?

住宅ローンの金利には基準金利と借入金利があります。

基準金利は、住宅ローンの借入金利の元となる金利です。固定金利の基準金利は日本の国債の金利の影響を受けるといわれています。

そして、借入金利は基準金利から金融機関が引き下げした後の金利です。

固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)の場合は、当初20年間は金利引き下げ幅が比較的優遇された条件になっています。しかし、20年の固定金利期間が過ぎると優遇幅が小さくなり、基準金利が同じでも借入金利が高くなる場合があります。

そのため下記の図表の通り、当初20年間は返済金額が低めであり、20年経過後の残りの15年間は金利が上がってしまう場合があります。

<固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)の借入金利の変動イメージ>

<返済金額の計算例>

前提条件

借入金額:3,000万円、借入期間:35年、金利:筆者が仮条件として設定

| 借入額 | 3,000万円 |

| 金利(当初20年) | 0.85% |

| 金利(当初後15年) | 1.25% |

| 返済期間 | 35年 |

| 毎月返済額(当初20年) | 82,605円 |

| 毎月返済額(当初後15年) | 85,052円 |

| 利息 | 5,131,854円 |

| 総支払額 | 35,131,854円 |

(筆者作成)

20年後の金利上昇を見越した対策

変動金利は金利変動リスクがデメリットではありますが、固定金利よりも利率が低い傾向があります。

20年経過後は変動金利を選択することで相対的に低い金利を維持できる可能性があります。

例えば、子育て期間中の当初20年間は固定金利にし、20年後以降は教育資金の支払いがひと段落しているはずだから変動金利に変更する、といったような計画は有効かもしれません。

また、金利が低い当初20年間のうちに期間短縮型の繰上げ返済を積極的に行うことで、20年後以降の期間を短くしておくことも有効です。

全期間固定型(期間20年)はどんな商品?

全期間固定型は商品性がシンプルです。住宅金融支援機構のフラット20が代表的な商品といえます。全期間固定型には次のメリット・デメリットがあります。

<全期間固定型(20年)のメリット>

- 20年超の長期の住宅ローンよりも金利が低い

- 20年超の借入期間が年齢を理由に利用できない方でも対象になる

<全期間固定型(20年)のデメリット>

- 借入額が同じであれば、20年超の住宅ローンよりも毎月の返済額が大きくなる

- 20年超の住宅ローンよりも借入可能額が少なくなる

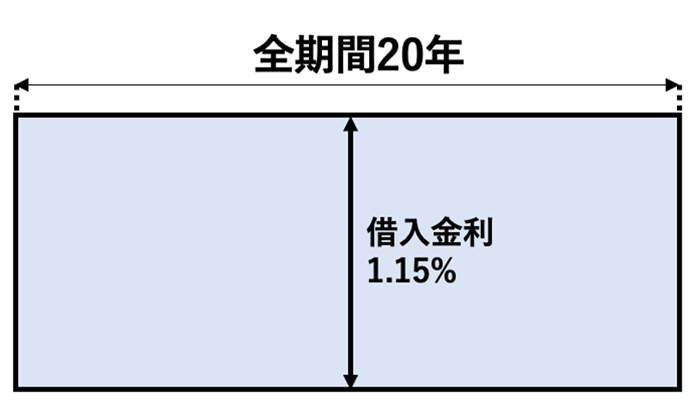

固定期間選択型(当初20年固定金利タイプ)のシミュレーションと同額の借入額で全期間固定型の住宅ローンを組んだ場合のイメージと返済額の計算例を下記に記載します。

<全期間固定型(20年)の借入金利のイメージ>

<返済金額の試算>

借入金額:3,000万円、借入期間:20年、金利:筆者が仮条件として設定

| 借入額 | 3,000万円 |

| 金利 | 1.15% |

| 返済期間 | 20年 |

| 毎月返済額 | 139,985円 |

| 利息 | 3,596,321円 |

| 総支払額 | 33,596,321円 |

(筆者作成)

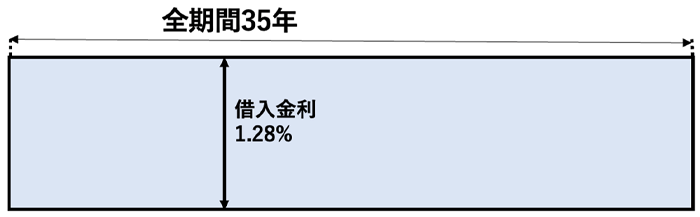

もし同じ金額を全期間固定型(35年)で借りた場合の総返済額は、上記の全期間固定型(20年)の場合よりも高くなってしまいます。なぜなら、借入期間が長くなるほど一般的に金利は上がってしまいますし、返済額が長い分金利の支払い額も増えてしまうからです。

全期間固定型(35年)の借入金利を全期間固定型(20年)よりも若干高い1.28%と仮定して返済シミュレーションをすると下記の通りになります。

<全期間固定型(35年)の借入金利のイメージ>

<返済金額の試算>

借入金額:3,000万円、借入期間:35年、金利:筆者が仮条件として設定

| 借入額 | 3,000万円 |

| 金利 | 1.28% |

| 返済期間 | 35年 |

| 毎月返済額 | 88,657円 |

| 利息 | 7,235,640円 |

| 総支払額 | 37,235,640円 |

(筆者作成)

総支払額は全期間固定型(20年)のケースより約360万円増加していますが、毎月の返済額は5万円以上少ないことになります。

総返済額を重視するか、毎月の返済額を重視するかで金利と期間を選択すると良いでしょう。

固定金利20年で借りるべきか判断するポイント

固定金利20年で借りるべきかどうかを判断するポイントは以下のとおりです。

【固定金利20年で借りるべきかどうかのポイント】

- 金利動向の予測

- リスク許容度

- 返済期間の計画

金利動向の予測

今後の金利動向の予測は、住宅ローンの金利種類を決定する上で重要なポイントになります。今後の物価や日銀の金融政策を鑑み、今後住宅ローンの金利が上がると考える人は、固定金利20年のような長期固定型の住宅ローンを利用すると良いでしょう。

もちろん、固定金利35年も選択肢に入ります。

一方で、今後日本の住宅ローン金利は上がらないと思う、という人は変動金利を選ぶのが得策です。変動金利の方が固定金利よりも利率が低い傾向があるからです。

リスク許容度

リスク許容度は、住宅ローンの金利が上がった際に、家計が耐えられるかどうかという見方です。例えば、給与が今後上がる可能性は低いという人が変動金利で住宅ローンを借りた場合、金利の上昇によって返済に苦しむ可能性が高くなります。

収入の上昇見込みが低い人は、固定金利20年のような金利変動リスクを抑えたローン商品が安心です。

一方、収入の増加が見込まれる人、もしくは金融資産が豊富な人のように、金利に対するリスク許容度が高い人は、変動金利を選んでも問題ないでしょう。

返済期間の計画

返済期間の計画は固定金利20年で借りるか、もっと長い35年で借りるか、といった選択の際に重要なポイントになります。返済計画が20年程度の人は、当初20年固定金利タイプを選ぶのが得策です。当初20年固定金利タイプは、20年経過後に残りの期間の金利が上がってしまいますが、20年で完済すれば返済途中で金利が上がってしまう事態は起きないからです。

全期間固定型(20年)で借りると金利や毎月の返済額が、当初20年固定金利タイプより高くなってしまうので注意が必要です。

一方、返済計画が35年の人が固定金利で借りるとしたら、当初20年固定金利タイプよりも金利が途中で変わらない全期間固定型(35年)が無難です。ただ、返済期間の計画が35年の方でも、当初20年固定金利タイプで借りることで当初20年は毎月返済額を抑え、21年目以降は金利上昇による返済額増加を許容するという計画を立てる人もいます。

固定金利20年のデメリット

住宅ローンの固定金利20年には、以下のようないくつかのデメリットがあります。

【固定金利20年のデメリット】

- 金利が変動金利よりも高い

- 固定金利期間中は金利の見直しができない場合が多い

固定金利20年の金利は、変動金利よりも高めに設定されることが一般的です。そのため、変動金利が上昇しなかった場合に、結果的に不利な選択をしていたということになる場合があります。

また、多くの金融機関では、固定金利期間中での金利見直しができないため、金利が下がる状況でも金利プランを変えることができません。金利や条件を変更したい場合には借り換えが必要となりますが、その際には諸経費が発生します。その負担が大きい場合は、金利変更のメリットが相殺されることもあります。

固定金利20年のメリット

固定金利20年のメリットは以下のとおりです。

【固定金利20年のメリット】

- 金利上昇リスクを回避できる

- 返済額が安定する

金利が上昇した場合でも、20年間は固定金利が適用されるため、予定通りの返済が進められます。 また、将来的な金利の見通しを立てられない方にとっても、固定金利であれば安心です。

固定金利20年が向いている人

固定金利20年が向いている人は以下のような人です。

【固定金利20年が向いている人】

- 長期的な安定を求める人

- 金利上昇リスクを避けたい人

- 返済計画をしっかり立てたい人

金利上昇による不安な気持ちを抑えたいという安定派の人、将来の支出増加が見込まれている等の理由で金利上昇リスクは許容できないという人、返済計画になるべくブレが生じないようにしたい人には長期で金利が固定される固定金利20年は向いています。

固定金利20年の注意点

固定金利20年の注意点は以下の通りです。

【固定金利20年の注意点】

- 20年経過後に想定以上の金利に上昇する場合がある

- 繰上返済の手数料がかかる場合がある

先述のとおり、固定20年のうち当初固定金利タイプは、20年経過後に金利が上がる可能性が高いです。

20年後の金利は、借入当初では全く想像ができません。想定よりも毎月の返済額が上昇してしまうことがあります。

また、当初固定金利タイプを選択し、繰上返済を通じて返済期間を短くする計画の人においては、繰上返済手数料は重要なチェックポイントです。たとえば、SBI新生銀行のような一部繰上返済手数料が無料の金融機関を選ぶのが得策です。

住宅ローン控除の制度を含めて検討する

本記事執筆時点(2024年2月)においては、住宅ローン控除による税額控除額は、年末の借入額(住宅性能による限度額あり)に対し0.7%が、新築住宅・買取再販住宅の場合13年間適用されます。(中古物件の場合10年間)

住宅ローンの控除の適用要件の1つに、10年以上のローンであることが掲げられていますが、本記事で取り上げた固定金利20年の住宅ローンは返済期間の面では条件をクリアしていることになります。

今後の税制改正を考慮して検討する

住宅ローン控除においては、頻繁に税制が変わっています。本記事執筆時点(2024年2月)で適用されている制度も、一旦は2025年度までとなっており、その後に大きな変更が行われる可能性があります。

検討中の住宅ローンが、税額控除制度の対象かどうかは、よく確認しておきましょう。

- 本稿の内容は2024年2月時点の情報に基づきます。

えんどう こうじ

- CFP(R)

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。

- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

新着記事

閲覧が多い記事

おすすめ記事

マイページへ登録済みの方は

こちら

住宅ローン関連コンテンツ

パワースマート住宅ローンについて

- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。

- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。

- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。

- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。

- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。

- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。

- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。

- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。

- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。

[2025年11月17日現在]