住宅ローンには審査基準がある!年収・年齢・勤続年数など住宅ローンの審査に影響する項目をチェック

更新日:2025年4月

「自分は住宅ローンを借りられるのか」という不安をお持ちの方は多いと思います。

住宅ローンは住宅購入資金を借り入れるためのローン商品ですが、誰でも利用できるわけではなく、金融機関による住宅ローンの審査に通過する必要があります。

今回は、住宅ローンの審査基準や年収・年齢・勤続年数のような住宅ローンの審査の中身について解説します。

まずは住宅ローンの申込条件を確認!

住宅ローンを申し込む時には収入などの各金融機関が定める申込条件を満たしておくことが必要です。申込条件は金融機関により異なりますが、ここではSBI新生銀行の主な申込条件をご紹介します。

- 申込時年齢が20歳以上65歳以下、完済時年齢が80歳未満

- 団体信用生命保険へ加入できること

- 前年度税込み年収が300万円以上の正社員もしくは契約社員

- 自営業の場合は業歴2年以上で2年平均300万円以上の所得(経費控除後の金額)であること

- 日本国籍、もしくは永住許可を得ている人、永住許可がない場合は配偶者が日本国籍、または永住許可を得ており、かつその配偶者が連帯保証人となること

SBI新生銀行の住宅ローンを利用するには、少なくとも上記の申込条件を満たす必要があります。また、夫婦それぞれが契約者になるペアローンの場合は以下の条件も満たす必要があります。

- 合算借入申込額が500万円以上

- 物件の名義を夫婦2人の共有名義とする

- これらはあくまで申込条件であって、審査基準ではありません。

SBI新生銀行の住宅ローン

お申し込み条件はこちら

住宅ローンの審査基準

金融機関は、様々な審査基準をもって融資の可否を判断しています。

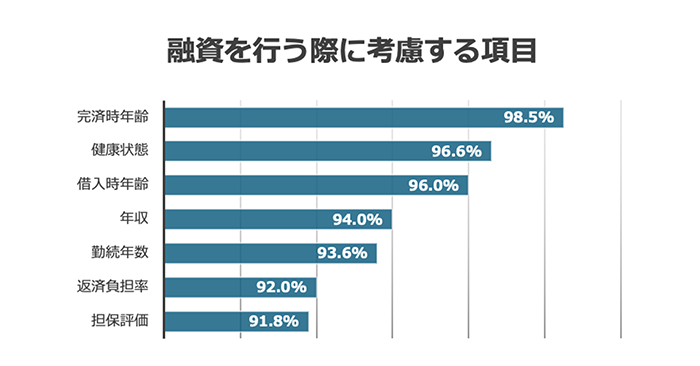

例えば国土交通省住宅局が実施した「民間住宅ローンの実態に関する調査」(以下、同調査)では、融資を行う際に考慮する項目として、下記の7点が上位に位置しています。

(出典)国土交通省住宅局「令和5年度民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」のデータより筆者作成

なお、同調査の調査対象機関は、国内銀行(都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、信託銀行他)、信用金庫等、信用組合等、労働金庫、農業共同組合等、生命保険会社、損害保険会社、モーゲージバンク等、合計1,223機関であり、回答機関数は1,137機関(内住宅ローン取扱機関数1,002機関)、回答率は93%となっているため、データの信憑性が高い調査だといえます。

続いて1つ1つの項目について解説していきます。

完済時年齢

同調査では、融資を行う際に考慮する項目として、完済時年齢を挙げた金融機関が98.5%となっており、ほとんどの金融機関が当該項目を重視していることがわかります。

そもそも、住宅ローンには申込条件として完済時年齢が設定されています。SBI新生銀行のように80歳未満という設定がある場合は、50歳の方が35年ローンを申し込むことはできないということです。

ただ、完済時年齢が申込基準未満だからといって必ず審査に通るわけではありません。完済時年齢が申込基準の範囲内でも、他の項目との総合的判断で、リスクが高いと判断された場合には審査に通らないことがあります。

健康状態

健康状態は、住宅ローンと同時に申し込む団体信用生命保険(団信)に関わる項目です。

96.6%の金融機関が当該項目を重視しています。団信とは、被保険者に万が一のことが起きた際に、保険金によって住宅ローンが完済される生命保険です。多くの金融機関では、団信への加入を住宅ローン契約の必須条件としています。債務者(団信においては被保険者)に万が一のことが起きた際に、住宅ローンの回収ができない事態を防ぐためです。

団信に加入する際には健康状態を申告する「告知」が必要になります。病歴や健康状態が理由で団信の審査に落ちてしまうと、住宅ローンの契約もできなくなってしまいます。

借入時年齢

借入時年齢は、完済時年齢と同様に重要な項目です。96.0%の金融機関が当該項目を重視しています。SBI新生銀行では住宅ローンの申込時年齢が20歳以上65歳以下となっています。20歳未満、66歳以上の方は申込自体ができません。また、20歳以上65歳以下だからといって必ず審査に通るわけではありません。

一般的に、社会人経験が短い20歳や定年退職による収入減少が見込まれる65歳に近い年齢の場合は、慎重な判断をされても不思議はありません。

年収

年収は一般的にも住宅ローン審査で重視されることが知られている項目といえます。94.0%の金融機関が当該項目を重視しています。先述のとおり、SBI新生銀行の場合は、住宅ローンの申込条件を「会社員の場合は年収300万円以上」「自営業者は業歴2年以上で2年平均の所得が300万円以上」としています。収入または所得がこれらの基準に満たない場合は、申込自体が難しいということになります。

勤続年数

勤続年数は収入の安定性に関連する指標です。93.6%の金融機関が当該項目を重視しています。1つの会社で長く働いている方の収入が急に途絶える可能性は低いといえます。個人の資質面では辛抱強い、勤め先については長く経営が維持できている、といえるからです。

金融機関によっては住宅ローンの申込条件に「勤続年数◯年以上」などの記載がある場合があります。ただ、例えばSBI新生銀行の2025年3月時点のSBI新生銀行の<パワースマート住宅ローン>商品説明書には、会社員に対する勤続年数の条件が記載されていません。このように勤続年数が住宅ローンの申込条件に含まれていない金融機関もあります。

とはいえ、勤続年数が短いことが審査上でポジティブに働くことはないでしょう。最近は転職がめずらしいものではなくなりましたが、住宅ローンの審査で勤続年数が見られている以上、同じ勤務先で働き続けることが審査に通る可能性を上げる手段となります。

返済負担率

返済負担率とは、年収に対するローンの年間の返済額の割合です。92.0%の金融機関が当該項目を重視しています。下記の式で求めることができます。

【返済負担率】

年間のローン返済額÷年収

ローン返済額には、住宅ローン以外のローンも含めるのが一般的です。ほとんどの金融機関は返済負担率の基準を開示していませんが、一般的には35%程度といわれています。また、返済負担率を求める際には、借入金利ではなく審査金利を使用します。その利率は3%台といわれており、一般的な住宅ローンの借入金利よりも高くなっています。

ちなみに、SBI新生銀行のWebサイトには、年収と借入期間を入力することで、借入可能額の目安を算出できるシミュレーションが掲載されています。

同行のシミュレーションを使用して、借入期間35年の年収ごとの借入可能額を算出し、その借入可能額に対し、年利3%で返済負担率を計算したところ、以下のとおりになりました。

| 年収 | 借入可能額 | 返済負担率 |

|---|---|---|

| 1,000万円 | 8,600万円 | 約40% |

| 900万円 | 7,740万円 | 約40% |

| 800万円 | 6,880万円 | 約40% |

(出典)SBI新生銀行の住宅ローンシミュレーションを使用し筆者作成。(2025年3月11日時点)

上記はあくまでも参考です。実際には、返済負担率以外の項目も含めて審査を行うこと、金利情勢が変化すると審査金利も変化する可能性があることから、Webサイトで表示された借入可能額で審査が通るとは限りません。

担保評価

91.8%の金融機関が担保評価を重視しています。担保評価は金融機関が抵当権を発動させ、資金回収をする際の目安として使用されます。

まず、住宅ローンを借りる際には、金融機関が物件に抵当権を設定します。抵当権とは、返済が滞った際に、債権者(金融機関)が物件を競売にかけるなどして資金回収に充てることができる権利です。競売の売値は通常の市場価格を下回るのが一般的です。価格よりも売却スピードを重視するからです。担保評価は競売等のスピード重視の売却を想定した物件価格です。担保評価が高いほど、融資可能額も高くなる傾向があります。

住宅ローン審査の流れ

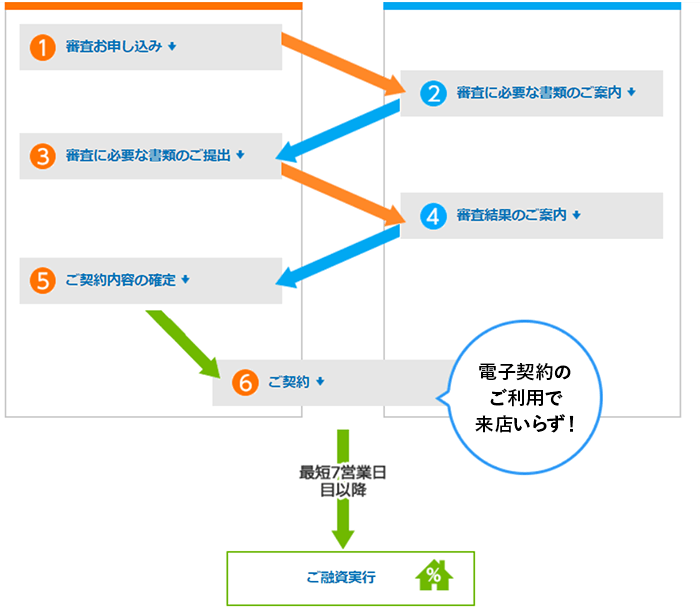

続いて、住宅ローンの審査の流れについて確認していきましょう。ここでも、SBI新生銀行の住宅ローンの審査の流れを例に紹介していきます。

審査の申し込みと必要書類の提出

SBI新生銀行ではウェブ上で審査申込ができるため、早く手続きを行いたい場合におすすめです。

さらに、審査に必要な書類は「住宅ローン マイページ」と呼ばれるWebサイトからアップロードすることができます。

なお、金融機関によっては、借入可否を事前に審査する「仮審査」を行った後に、通過した人のみ「本審査」を受けるという流れの場合もあります。

提出された必要書類をもとに審査を行う

提出された書類をもとに銀行による審査が行われ、希望借入金額や返済期間、対象物件の担保評価額などが決まっていきます。

申込時点でSBI新生銀行の口座を保有していない場合は、この時点で総合口座の開設も行われます。

契約内容確定

正式審査後、契約内容(借入金額・借入期間・金利タイプ等)の通知があり、契約内容の条件を確定することになります。

契約内容まで確定したら、契約手続きを行い、いよいよ融資実行です。

住宅ローン審査に必要な書類をチェック!

住宅ローンに申し込む際は、いくつかの書類を提出する必要があります。必要書類は、金融機関によって異なりますが、ここでは一般的な例をご紹介します。

- 会社員・公務員が物件を購入・建築する場合の例です。

| 本人確認書類 |

|

| 収入の審査に必要な書類 |

|

| 住宅ローン以外の借り入れがある場合 |

|

| 物件の審査に必要な書類 |

|

金融機関によっては、「発行から6ヵ月以内」など条件が付く場合もあるため、申し込みの際はしっかりと確認するようにしてください。

住宅ローン審査に通らない理由

住宅ローン審査が通らない理由は多岐に渡ります。下記に代表的なものを記載します。

借入時や完済時年齢が高い

住宅ローンでは、80歳前後で完済することが申込条件となっていることが多い傾向です。借入時の年齢が高いと完済までの期間が短くなるため、審査に通らない可能性があります。

他の借り入れが多い

カードローンなど、他の借り入れが多く、住宅ローンの返済ができるかが疑われる場合、返済負担率が高くなってしまい、審査に通らない可能性があります。

収入が不安定・起業したばかり

住宅ローンの返済は、長いと35年ほど続きます。起業したばかりの人や、収入が不安定な場合、毎月の返済を続けられるか不安視されるため、審査に通らない可能性があります。

転職したばかり

審査で勤続年数を重視する金融機関であれば、転職したばかりの人は審査に通らない可能性があります。

SBI新生銀行では、年齢や年収などと合わせて、転職歴についても住宅ローン審査でチェックされます。申込書には、現在の勤務先だけでなく、以前の勤務先についても記載しないといけません。それらの情報も審査に通るかどうか影響する場合があります。

購入希望物件担保評価が低い

住宅ローンの返済が続けられなくなった場合、物件を売却し支払うことが必要です。購入希望物件の担保評価が低いと金融機関が資金回収できない可能性が高まるため、審査に通らない可能性があります。

健康に問題がある

住宅ローン契約時は、団体信用生命保険(団信)に加入を条件としている金融機関もあります。その場合は、健康に問題があり、団信へ加入ができないと審査に通りません。

ただし、フラット35など、団信加入が義務ではない住宅ローンもあります。

住宅ローン審査に通るためのポイント

住宅ローン審査で重視されることや、通らない理由を確認しましたが、通るためのコツはあるのでしょうか。ここでは、2つのポイントについてご紹介します。

その1:借入希望金額を低くする

借入希望金額が高くなるほど、年収や返済負担率などを厳しくチェックされます。そのため、借入希望金額を低めに設定するのが1つの手段となります。

その2:夫婦で住宅ローンを組む

借入希望金額が大きすぎることが理由で住宅ローン審査に通らない場合は、夫婦それぞれが契約者となる「ペアローン」を組んで借入可能額を増やすことも可能です。両名とも団信に加入できるため、死亡・高度障害状態になった際は、該当者の分の残債は保険金で支払われます。

ただし、夫婦どちらも審査に必要な書類を準備する必要があるため、登記関連費用などが2人分かかる点は留意しておきましょう。

また、夫婦の収入を合算して住宅ローンを申し込む方法もあります。この場合は、契約者が1名となるため、契約関連費用は1名分しかかかりません。

しかし、契約者ではなく収入合算者に万が一のことが起きた場合は、団信からの保険金は支払われないため、返済がそのまま継続する点は注意が必要です。

住宅ローン審査に通らなかったらどうする?

住宅ローン審査に通るためのポイントに気を付けていても、本当に通過できるのかどうか不安な人もいるのではないでしょうか。そこで、住宅ローンに通らなかった場合、どうすればいいのかについても押さえておきましょう。

他の金融機関を検討する

住宅ローンの審査通過条件は、金融機関によって異なります。一つの金融機関で審査に通らなかったとしても、他社で通過する可能性はあるため、他社で住宅ローンを検討することも有効な手段です。「何回も審査するのは時間がかかって困る」という場合は、SBI新生銀行のように本審査のみで審査を行う金融機関も検討してはいかがでしょうか。

条件を整えて再度審査に申し込む

現在の借り入れを完済するなど、条件を整えて再度同じ金融機関で申し込むことも方法の一つです。ただし、一般的に審査落ちした理由は金融機関側から教えてもらえません。そのため、審査に落ちた理由に心当たりがある人向きの方法といえます。

住宅ローンの審査基準は、各金融機関で異なります。また、仮審査・本審査と複数回にわたって審査が行われる金融機関が多い傾向です。

SBI新生銀行ではお電話でのご相談を受け付けております。住宅ローンに関するお悩みやご相談など、お気軽にご連絡ください。

マイページへ登録済みの方は

こちら

- 本稿の内容は2020年2月の情報を基に作成し2025年3月に更新したものです。

えんどう こうじ

- CFP(R)

- 1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)

株式、債券、金利、為替、REIT等、マーケットの変動がその価格等に影響を及ぼす金融商品を購入する際は、必ず個別金融商品の商品説明書等をご覧・ご確認いただき、マーケットの動向以外に、各金融商品にかかる元本割れなどの固有のリスクや各種手数料についても十分ご確認いただいた上でご判断ください。

本稿は、執筆者が制作したもので、SBI新生銀行が特定の金融商品の売買を勧誘・推奨するものではありません。

- 本資料は情報提供を目的としたものであり、SBI新生銀行の投資方針や相場観等を示唆するものではありません。

- 金融商品取引を検討される場合には、別途当該金融商品の資料を良くお読みいただき、充分にご理解されたうえで、お客さまご自身の責任と判断でなさるようお願いいたします。

- 上記資料は執筆者が各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性をSBI新生銀行が保証するものではありません。

当行では具体的な税額の計算、および、税務申告書類作成にかかる相談業務はおこなっておりません。個別の取り扱いについては、税理士等の専門家、または所轄の税務署にご確認ください。

新着記事

閲覧が多い記事

おすすめ記事

今すぐお申し込み

マイページへ登録済みの方は

こちら

住宅ローン関連コンテンツ

パワースマート住宅ローンについて

- 借入金額は500万円以上3億円以下(10万円単位)です。

- 借入期間は、変動金利(半年型)をご選択された方で新規に住宅購入・建設資金のお借り入れの場合は5年以上50年以内(1年単位)※、それ以外のお借り入れについては5年以上35年以内(1年単位)です。※借入期間が35年を超える場合、当初借入金利に年0.1%の金利上乗せとなります。

- ご融資の対象物件となる土地、建物に、当行を第一順位の抵当権者とする抵当権の設定登記をしていただきます。

- お借り入れに際しては当行所定の審査がございます。審査結果によっては、借入利率等の借入条件がご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利をご選択された方は、当初借入金利適用期間終了後、変動金利(半年型)が自動適用となります。

- 変動金利(半年型)、当初固定金利を利用されている方は、金利変更時に当初固定金利をご選択いただくことも可能です。ご選択にあたっては、手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 各金利タイプは、金利情勢等により、やむを得ずお取り扱いを中止する場合もございます。

- 事務手数料は、借入金額に対して2.2%(消費税込み)を乗じた金額となります。それ以外に抵当権設定登録免許税、印紙税※、司法書士報酬、火災保険料等がかかります。※電子契約サービスをご利用の場合、印紙税は不要ですが、別途電子契約利用手数料5,500円(消費税込み)がかかります。

- 住宅ローンの借入日はお客さまにご選択いただきます。ご契約日からご契約日の属する月の翌々月の最終営業日までの期間における当行営業日をご選択ください。

- SBI新生銀行ウェブサイトにて、借入金額や借入期間に応じた毎月の返済額を試算できます。

- パワーコール<住宅ローン専用>、SBI新生銀行ウェブサイトにて商品説明書をご用意しています。

- 当行の住宅ローンを既にご利用中のお客さまにつきましては、当行で借り換えをすることはできません。

- 1つのお取引に対して適用できるキャンペーン・プログラムが複数ある場合は、原則として1つのみお選びいただきます(ただし、同時適用が可能なキャンペーン・プログラムを実施している場合もございます)。

[2025年11月17日現在]